| 建 長 寺 けんちょうじ |

|

| DATA |

| 山号寺号 |

巨福山建長興国禅寺 |

| 宗 派 |

臨済宗 |

| 住 所 |

山ノ内8 |

| 拝観時間 |

8:30~16:30 |

| 拝 観 料 |

300円 |

| 交 通 |

北鎌倉駅 徒歩15分 |

| H P |

大本山巨福山建長寺ホームページ |

|

| 概 要 |

・1253年、鎌倉幕府5代執権・北条時頼が宋の禅僧・蘭渓道隆を開山に迎え、日本最初の禅寺として建立された。

・寺の前の「巨福呂坂」が山号の由来。また創建の1253年(建長5年)が寺号の由来。

・三門は「山門」ではなく「三解脱門」の略。空・無相・無作の三つを表し、これをくぐることによってあらゆる執着から解き放たれるといわれている。楼上には五百羅漢などが安置されている。

・また三門は1775年に再建されたが、別名を「狸の三門」という。三門建立の際、寺で育てられたタヌキたちが僧侶に化けて恩返しをしたという逸話がある。

・仏殿には本尊として地蔵菩薩が祀られている。東京芝の増上寺から移築したもの。

・方丈は別名「龍王院」と呼ばれ、裏にある蘭渓道隆作の庭園を回廊沿いに見ることができる。

・蘭渓道隆が野菜のヘタや皮まで無駄なく食べるようにと作ったものが「けんちん汁」。建長汁がなまって呼ばれるようになった。豆腐を崩して入れるのは、誤って落とした豆腐を入れたことが由来。

・11月あたまに円覚寺とともに「宝物風入れ」を行う。普段見ることができない寺宝をみることができる。

・鎌倉五山の第一位。 |

|

|

|

| . |

| 塔頭 円 応 寺 えんのうじ |

|

| DATA |

| 山号寺号 |

新居山円応寺 |

| 宗 派 |

臨済宗 |

| 住 所 |

山ノ内1543 |

| 拝観時間 |

9:00~16:00(3月~11月)

9:00~15:30(12月~2月)

不定休 |

| 拝 観 料 |

200円 |

| 交 通 |

北鎌倉駅 徒歩15分 |

| H P |

|

|

| 概 要 |

・1250年、智覚禅師により開山。

・別名「閻魔堂」「十王堂」と呼ばれる。本尊は閻魔王。

・当初、長谷にあり材木座に移ったが、1703年の大地震と津波の被害を受けこの地に移った。

・十王の各木造が安置されている堂内は撮影禁止。

・中伊豆にある冥界のテーマパーク「伊豆極楽苑」にある閻魔大王像は、ここの初広王をイメージして造られた。(「伊豆極楽苑」ご主人談) |

|

|

|

|

| 塔頭 長 寿 寺 ちょうじゅじ |

|

| DATA |

| 山号寺号 |

宝亀山長寿寺 |

| 宗 派 |

臨済宗 |

| 住 所 |

山ノ内1503 |

| 拝観時間 |

春・秋の一定期間の金・土・日曜日で

晴れた日か法事の無い日

10:00~15:00 |

| 拝 観 料 |

300円 |

| 交 通 |

北鎌倉駅 徒歩10分 |

| H P |

|

|

| 概 要 |

・鎌倉公方・足利基氏が父の尊氏の菩提を弔うため建立。

・寺号は尊氏の法名であるち「長寿寺殿」が由来。

・境内には足利尊氏の墓とされるやぐらがある。 |

|

|

|

|

| 半僧坊大権現 |

|

| DATA |

| ご 利 益 |

家内安全、厄災消除、商運隆昌、安産守護、

大漁満足、交通安全 |

| 住 所 |

山ノ内8 |

| 拝観時間 |

8:30~16:30 |

| 拝 観 料 |

無料 |

| 交 通 |

北鎌倉駅 徒歩25分 |

| H P |

|

|

| 概 要 |

・半僧坊は寺の奥にある建長寺の鎮守。

・1890年、静岡県の奥山方広寺から勧請したもので、半増坊大権現を祀っている。

・参道の脇には大小10体の天狗や烏天狗像は大権現のお供。

・半僧坊の先の道は天園ハイキングコースにつながっている。 |

|

|

|

| 境内の風景 |

|

|

|

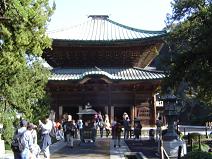

| 「狸の三門」です。 |

仏殿です。 |

土日はたくさんの参拝客が来るので

こういうところに避難しています。 |

|

|

|

| 方丈からは庭園が眺められます。 |

|

|

|

| 舞台となった作品 |

|

|

|